官民人材交流という名の癒着

これまで講演やチラシなどで度々お伝えしてきましたが、環境省の組織体制に電通など広告代理店が「駐在」し、三菱総研や原子力関係機関、東電などが関わっていることが、電通研究会の野池さんによる情報公開請求で明らかになっています。

2025年6月17日の報道発表で環境省の組織改正が行われたことを知り、そういえば電通などの駐在はどのような法令に基づいているのかと思い調べてみたところ、驚くべき事実が分かりました。

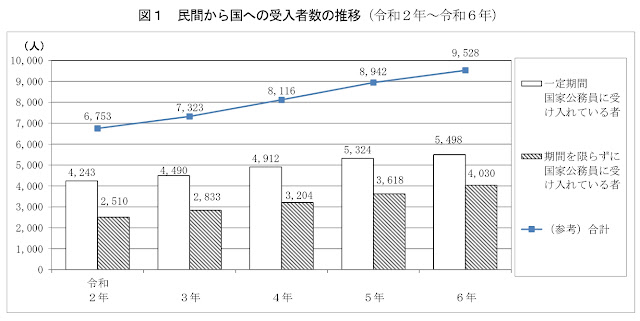

まず、民間から国への人材登用というのは、いくつかの法制度があり、環境省や電通に限らずほとんどの省庁で、多くの大手企業等から広く行われているのが実情だということです。

しかもそれが「人材交流」の名の下で公然と行われているのです。

(官民人事交流推進ネットワーク)

官民人事交流を推進するために、平成21年3月に、総務省(現:内閣官房内閣人事局)、人事院、内閣府官民人材交流センターが経済3団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会)の協力の下、「官民人事交流推進ネットワーク」を立ち上げました。

:

これだけで、産官癒着の構造がよく分かります。

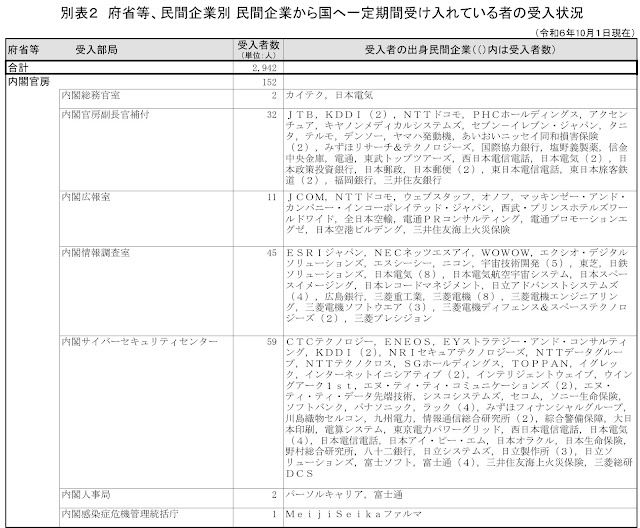

さらに、省庁・部署毎の企業の名称も公表されています。よくご覧ください。天下りがなくならないわけです。(以下は一部ですのでpdfで丸ごと全部お目通しください)

最大は経産省

エネ庁(3)官民の人材交流に関する指針 (平成26年6月24日

閣議決定)

官民を超えた有為な人材の登用、職員の意識改革、人材の育成、行政運営の活性化等の観点とともに、公務部門で培ってきた知識経験の民間等他の分野での活用等の観点から、官民人事交流制度、休職制度等を積極的に活用し、

幅広い分野における多様な人材について、「官から民」、「民から官」の双方向の交流の拡充を図る。

(略)

(略)

ア 官から民への交流

多様な勤務の経験を通じて自らの視野及び知識経験の幅を広げること

が重要であるとの観点から、幹部候補育成課程対象者をはじめとする行

政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を中心に、多様

で有為な人材を交流の対象とするものとする。

また、公務部門で培ってきた知識経験を民間等他の分野で活用すると

いう観点からは、民間のニーズ等も踏まえ、適切な職員を交流の対象と

するものとする。

イ 民から官への交流

複雑・専門化する行政課題への対応、行政運営の活性化等を図る観点

から、積極的に交流を行うものとする。この際、民間から採用した職員

の知識経験を十全に活用できるよう、適切な配置及び処遇に努めるもの

とする。

ウ 適切な運用の確保

官民の人材交流に当たっては、職務の特殊性等を踏まえ、官民癒着等

の懸念が生じないよう、制度を的確に運用するものとする。

また、民間の知見を幅広く公務に取り入れる観点から、人材交流の対

象の多様化に努めるものとする。

(太字、赤字:筆者)

これを、官民癒着と言わずして何というのでしょうか。

原発事故以降、福島県内の被災自治体に国や企業からの出向職員が一斉に置かれたのですが、事故後の緊急・一時的な対応なのではないかと当初は思っていましたが、いつまでたっても同じ状況が続いているのはこういうことだったのかという思いです。

これでは規制緩和がどんどん進み、企業の不祥事は罰せられず、特定の人たちだけが潤い、経済的格差は拡大し、環境汚染は広がる一方で、被害者は泣き寝入りのまま、裁判は何度やっても負け続ける、という状況が続くばかり、否、事態はますます悪化するばかりでしょう。

とんでもない法律が可決されていたのですね。ちょっと調べてみると根拠法である「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」はH11 =1999年です。この年には金融ビックバンと称する金融規制の緩和(銀行と証券の業務分離規制を緩和)が行われ、1997年には持株会社の解禁が行われています。どちらも1929年の株暴落をきっかけとする世界大恐慌後の反省で行き過ぎた株投資の規制や、戦後日本の財閥解体で規制されていたものです。

返信削除1980年代から始まる米英の新自由主義に10年遅れで日本が本格的な新自由主義に入る時期に行われた、と捉えると、なるほどと理解できます。

なるほどそうだったのですね。貴重なコメントありがとうございます!

削除