原子力業界の利益を最大化する国家プロジェクト

2024年2月6日付福島民報に【霞む最終処分】(17)第3部「決断の舞台裏」 「役所的発想」に憤慨 建設交渉、官邸主導へ

という記事が掲載されました。まだ連載途中ですが、またしても表面的な一側面しか伝えられず、重要な視点が隠されてしまうとの危機感を覚えました。

記事を要約すると、南川秀樹環境事務次官(3.11事故当時)は、「東京電力福島第一原発事故に伴う除染の本格的な実施を見据え、放射性物質が付着した廃棄物などの最終処分場を県内に建設したい意向」を佐藤雄平福島県知事(当時)に伝え、佐藤氏は怒りをぶちまけた。

当時、環境関連法は放射性物質が除外されており、南川氏は「最初は放射性物質という特殊性は深く考えていなかった」が、官邸(当時民主党)の指示を受けて環境省幹部らと協議し、省内で対応すると決め、放射性物質汚染対処特措法の制定に動いた。

南川氏は「責任者同士が会わなければ決められない」と、官邸の承諾を得ないまま福島県知事に上の直談判をしたところ、福山哲郎官房副長官(当時)は「政府内で議論もしていないのに、なぜだ…」と憤慨しつつ、県民の安全・安心な生活空間を取り戻すためには、除染で生じる土壌をどこかに集約しなければならなかったので、福島県民の心中に配慮し最終処分場ではなく「中間貯蔵施設」にすべきとの(誰かの)案が浮上した。

と、前半ではあたかも南川氏が主導したかのような設定になっています。あまりに突拍子なドラマで、非常に違和感があります。

ここではメディアで伝えられない事実2点を述べます。

実権を握っているのは環境省ではない

一つは、環境省とか南川氏が主導したのではないことです。先の通り原発事故前、環境省は放射性物質について所管外で、本来の責任の所在は経産省であるにも関わらず、経産省は逃げ、環境省は尻拭いさせられることになり、そして、電通を始め原子力ムラが環境省内にどっと乗り込んでくることとなりました。環境省組織図

同時に裏では東電と原発関連企業群の動きがありました。2014年、福島県民が知らされる以前に、都内では原発産業の展示会が盛んに開かれ、原発メーカーやゼネコンらが中間貯蔵施設の大型受注を前に色めいていました。

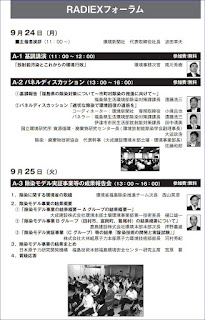

環境放射能除染・廃棄物処理国際展(RADIEX)

2012年~2019年まで毎年開催。2014年は127社が参加。

海外からも参入

これにとどまらないと思いますが、以上のように多くのステークホルダーが関与しているのです。

多くの住民は、「早期の帰還」のための広大な除染など求めていないし、そのための中間貯蔵施設も最終処分場も、一基数千億円の仮設焼却炉も、ましてや汚染土再利用と称したバラマキなど、寝耳に水です。住民の声を丁寧に聞き政策に反映させていたら、少なくとも2兆円を超える中間貯蔵施設などという発想はありえなかった。最終処分まで一括した除染事業は、海外も含めた原子力業界の利益を最大化するためのプロジェクトであるということは、否定のしようがありません。

.JPG)

.JPG)

コメント

コメントを投稿